«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о российском интернете» — как он в стране оказался под колпаком?

В период своего массового распространения по России интернет фактически не регулировался законодательно и ассоциировался со свободой слова. С ростом скоростей увеличивался и объём обмена информацией — мы начали скачивать фильмы, целые сезоны сериалов и пакеты программ. Теперь ситуация меняется. Попытаемся разобраться, что происходило в последнее время и куда «катится» наше информационное пространство.

Большая прополка детских умов

Первоначально интернет-пространство регулировалось общими актами об информации, которые распространялись и на обычные СМИ. Отдельно оговаривалась только техническая сторона стандартов связи и т.д., затронутая в соответствующих федеральных законах.

Существенно мешает рядовым пользователям из них, как ни странно, только закон об авторском праве, из-за которого исчезают аудио в соцсетях и блокируются торрент-ресурсы. До недавнего времени эти запреты можно было достаточно легко обойти, большинство способов основаны на использовании прокси, особенно в виде расширений в браузере или шифрования соединения — например, программа «Tor».

Серьёзно за всемирную паутину в России взялись в 2012 году, когда власти обнаружили, что именно интернет представляет смертельную опасность для психики маленького гражданина.

Вышел «Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и после внесения поправок, которые касались непосредственно интернета, начались массовые блокировки сайтов, содержащих такую информацию, при этом в число заблокированных ресурсов попали даже отдельные статьи «Википедии».

Ужесточение возрастного ценза дало, во-первых, вызвавшую резонанс забастовку русскоязычной «Википедии», во-вторых, создание Единого реестра запрещённых сайтов (в рамках Федерального закона 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации») и, в-третьих, право блокировки не только страниц, но и целых сайтов с «противоправной информацией», кроме того, подняло шум вокруг неправильного в своей сути понятия «ЛГБТ-пропаганда» и создало огромное количество проблем.

Какой бы здравой ни казалась идея найти «вредную информацию», на практике сложилась достаточно забавная ситуация, когда после блокировки известных ресурсов («Луркоморья», «Либрусек» или «RuTracker.org») и их последующих триумфальных возвращений к пользователям в реестр попадали то «Вконтакте», то «Пикабу». Именно в это время широкий круг лиц узнал фамилии господина Милонова и госпожи Мизулиной , а также отдающее «Звёздными войнами» название «Лига безопасного интернета».

Этот же год можно считать началом включения интернета в систему правосудия — количество приговоров пользователям перевалило за 100 и продолжало расти, на политическую арену начали выходить интернет-активисты.

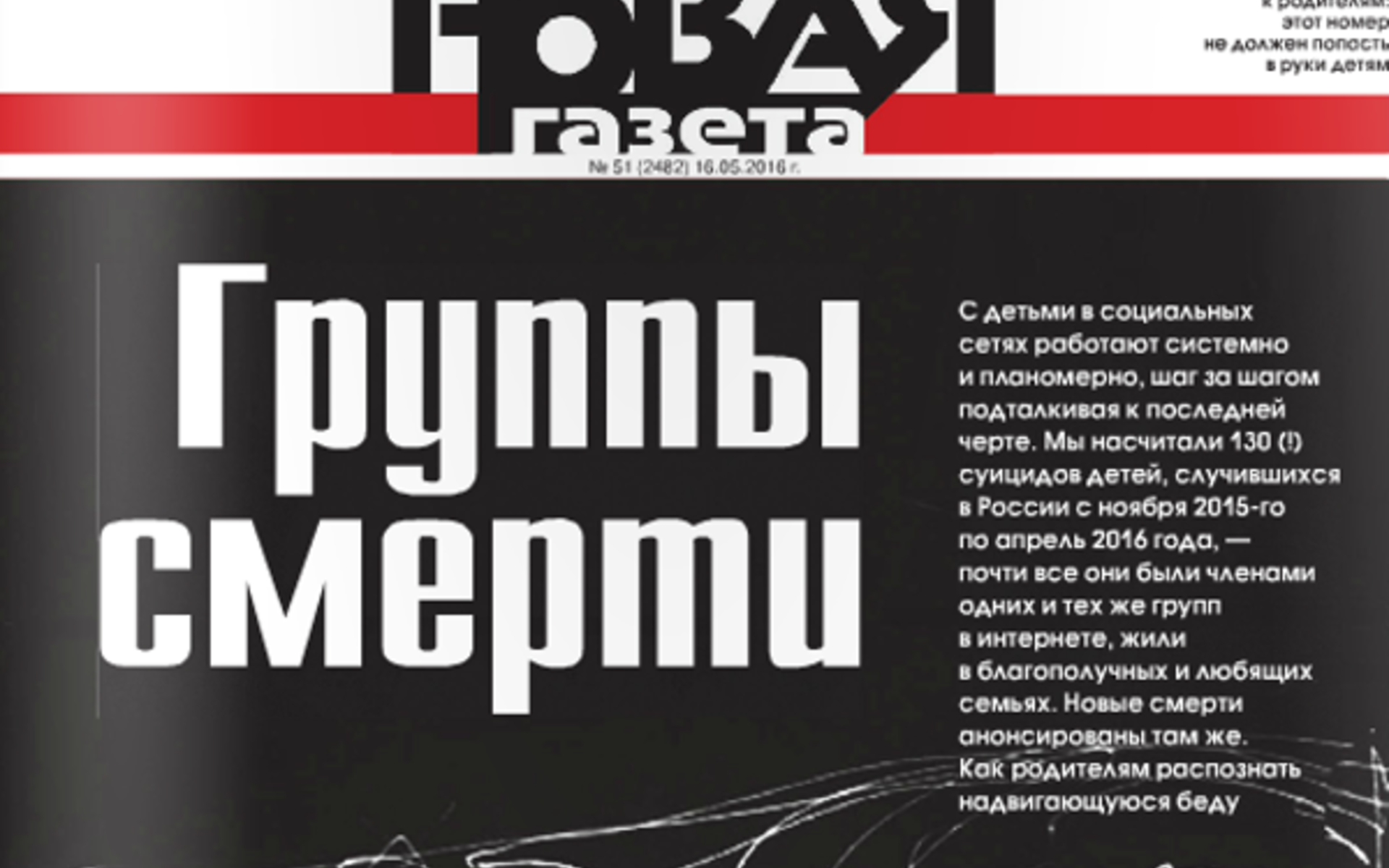

В мае 2016 года «Новая газета» выпустила материал о том, что в закрытых сообществах планомерно доводят детей до суицида, с подробным описанием алгоритма этих действий. Само название статьи быстро стало крылатым выражением — «группы смерти». Сообщение породило массовую истерию и слухи о целых сектах, в свою очередь, СМИ и пользователи «Вконтакте» обвинили «Новую газету» в неверной подаче ситуаций и непрофессионализме.

Пока стороны спорили, из-за чего совершают самоубийства школьники, ввели уголовную ответственность за создание «групп смерти». В целом общественность и к статье, и к ситуации отнеслась негативно, видя в этом повод к ужесточению цензуры.

Экстремизм против блогеров

На спасении неокрепших умов от вредной информации предприимчивые законодатели не остановились. С 2013 года популярным становится слово «экстремизм», ставшее ярлыком после так называемого «закона Лугового» (Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об информации, информационных технологиях и о защите информации“»).

Этот акт позволяет Генпрокуратуре без суда вносить сайт с призывом к массовым беспорядкам и «другой экстремистской информацией» в реестр запрещённых. Что интересно, вскоре оказались заблокированными оппозиционные сайты и несколько крупных интернет-СМИ — «Грани.ру».

В 2014 году, на волне множества предложений по регулировке интернета, принимается следующая поправка — «Закон о блогерах», предписывающий авторам интернет-ресурсов с аудиторией более 3000 человек в сутки регистрироваться в Роскомнадзоре и соблюдать требования к своему контенту, что вызвало волну возмущения в частности из-за того, что к блогу приравнивалась даже страница в соцсети.

Кстати, отмена этой поправки 29 июля 2017 года прошла тихо и незаметно. Полномочия по блокировке получила также и Федеральная налоговая служба.

«Пакет Яровой», «Telegram» — что дальше?

Настоящая цензура развернулась уже в 2015 году, когда появилась отчётность по блокировке сайтов, при этом основную роль играло количество, а не качество контента или его потенциальная опасность для общества. В это же время происходит «вечная» блокировка торрент-ресурсов, что RuTracker.org отметил конкурсом на лучший логотип. Росло число уголовных приговоров пользователям — с трёх десятков в 2009 году до двухсот в 2015, по ежегодным отчётам Meduza.io, а к административной ответственности было привлечено более пяти тысяч человек.

Год спустя внимание общественности снова обращено на интернет — каждый пользователь обсуждал пресловутый «Пакет Яровой» (Федеральный закон от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму“») с его размытыми формулировками. При этом базы, предполагаемые по этим поправкам, лишь хранят информацию, пока человек не нарушит закон, его отправленные картинки с котиками никого не волнуют. Правда, такие базы будут уязвимы, а на шифрование закон накладывает ограничения и всячески пытается с этим самым шифрованием бороться, оставив монополию на это себе.

Самым известным примером служит ситуация вокруг Telegram, когда в июне 2017 года Павлу Дурову направили публичное требование предоставить доступ к данным компании для внесения мессенджера в Реестр распространителей информации, при этом ФСБ официально заявило, что террористы использовали Telegram для подготовки взрыва в Санкт-Петербурге.

Если в мае Дуров отказался предоставить информацию, то в конце июня он всё же согласился предоставить её, уточнив, правда, что она и так находится в свободном доступе. Мессенджер принудительно внесли в Реестр, а в конце сентября Дуров заявил о новом требовании ФСБ предоставить информацию для декодирования сообщений.

Вместе с тем тот же 2016 год подарил пользователям дела, так или иначе связанные и с сетью, и с так новыми законами (например, «Об оскорблении чувств верующих» и закон «Об экстремизме»). Вместе с преследованиями различного рода активистов на основе их деятельности в соцсетях самый большой резонанс получили окончившееся только в июне 2017 года дело Руслана Соколовского и дело Евгении Чудновец (оба дела достаточно спорны, но интернет и вышеупомянутые законы играют в них не последнюю роль), а также десятки более мелких разбирательств с журналистами, активистами или блогерами.

Анонимусам — бой!

В 2017 году регулирование интернета вернулось от оскорблений чувств верующих и экстремизма к борьбе против анонимности и шифрования — правительство хотело вести регистрацию по паспорту (то есть с 14 лет) и только один аккаунт на одного человека, но пока этот проект не одобрен. Зато прошли все инстанции другие законопроекты — об идентификации в мессенджерах по абонентскому номеру (и без согласия пользователя!) вступил в силу 1 января 2018 года, а закон о запрете VPN действует уже с 1 ноября 2017 года.

Это значит, что обхода блокировки через VPN теперь недостаточно — ресурс, через который пользователь ищет что-то, не угодившее Роскомнадзору, тоже заблокируют. Даже через сторонние анонимайзеры или VPN россияне больше не смогут просматривать заблокированные страницы, а ссылки на запрещённые сайты не будут показываться в поиске.

В итоге с января 2018 года — никаких переписок в Whats App, если ты не зарегистрирован «в соответствии с законодательством». В итоге владельцам мессенджеров придётся работать только с идентифицированными пользователями, сотрудничать с органами власти и искоренять злобных анонимов. При этом среди требований есть и право власти ограничивать доступ к сообщениям.

29 сентября проект дополнили и доработали — теперь идентифицировать человека можно даже без его согласия по абонентскому номеру. Не поможет и смена сим-карты — о расторжении договора сотовый оператор теперь обязан уведомлять за сутки.

С 1 октября также вступил в силу закон о блокировке «зеркал» пиратских сайтов, началась разработка проекта о блокировке сайтов за призыв к несанкционированным митингам. Формулировки определений и пиратского сайта, и «зеркала» настолько размытые, что, скорее всего, этот закон является всего лишь началом целого пакета актов «для защиты правообладателей».

Блогеры против «волшебников»

Громкие дела вокруг блогеров в последние несколько лет набирают масштаб и используются как аргумент для интернет-цензуры. Показательным примером может служить завершившееся в этом году дело Соколовского, в котором мелькало и оскорбление чувств верующих, и опять же борьба с экстремизмом.

Телевидение взорвалось репортажами о психических заболеваниях блогера и вреде покемонов/соцсетей/YouTube (каждый выбирал то, что хотел), а в интернете развернулась компания за отмену уголовного преследования за оскорбление чувств верующих. В итоге Соколовский получил условный срок, а пользователи интернета обнаружили, что над блогосферой нависает Роскомнадзор.

Снова широкие массы заговорили о YouTube и необходимости его контролировать после разбирательства между владельцем банка «Tinkoff» и блогерами с канала «Nemagia». Здесь тут же всплыли готовящиеся законопроекты о регулировке YouTube, цензуре видео и так далее.

Новость быстро разлетелась по сети, и уже 1 октября в Москве возле офиса Google прошёл митинг против цензуры в интернете и на YouTube в частности и прошёл по стандартному сценарию — часть задержали, часть разогнали.

Участники акции писали о представителях проправительственных групп, правда, их задержали тоже. Митинг прошёл в рамках акции «Отстоим YouTube», а основными требованиями являлись смена руководства в Росси и перенос офиса в Эстонию. Главным требованием было расследование ситуации со стороны головного офиса Google.

Увертюра 2018 года

Неповоротливая и громоздкая бюрократическая машина прочно пустила корни в сеть, делая её удобнее для себя и запутаннее для пользователей, ссылаясь на авторское право и безопасность.

Остаётся только вопрос, насколько далеко зайдёт «регулирование» сети и «борьба с нежелательными элементами» и сколько от этого потеряют рядовые пользователи. Главное, аккуратнее репостить смешные картинки.

АННА ГРЕБЕННИКОВА

комментарии